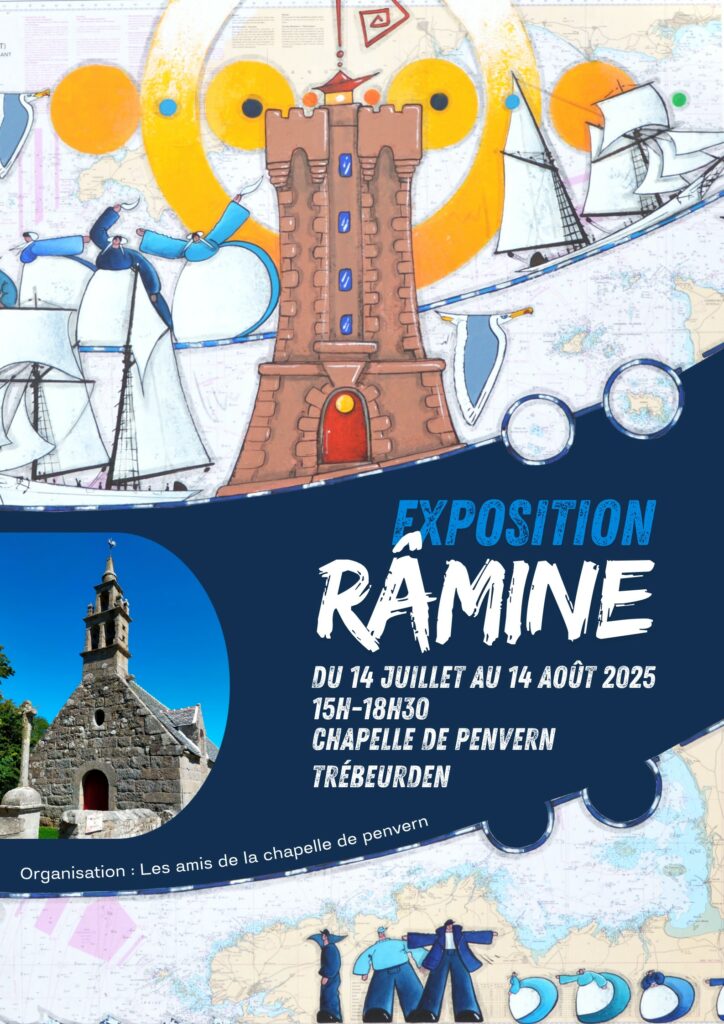

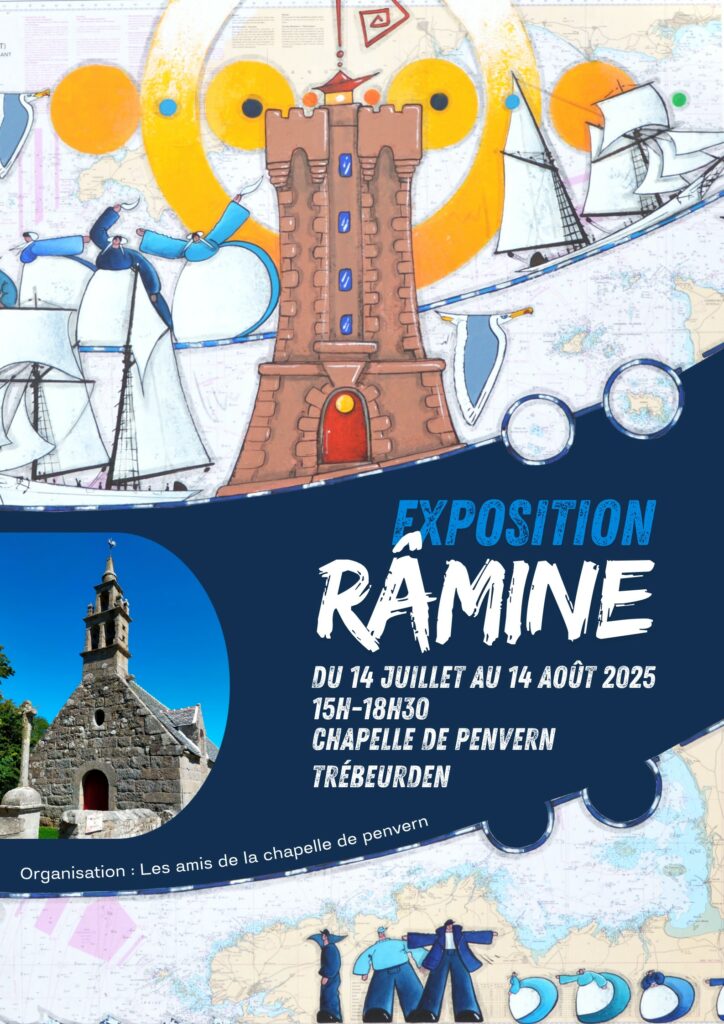

Un article dans Ouest-France du 17 juillet 2025 sur l’exposition Râmine.

Klervi Rouyer, harpiste, et Neven Le Pennec, guitariste, ont formé le duo Endro. Ils proposent leurs propres compositions musicales.

Ils effectuent leur tournée d’été à bord du Burzhudus rénové pour l’occasion.

Mercredi 9 juillet 2025, à 18 h, le duo Endro se produira à la chapelle de Penvern, à Trébeurden, sur la côte de Granit rose (Côtes-d’Armor). Klervi Rouyer, harpiste celtique, et Neven Le Pennec, guitariste, ont la particularité de se déplacer en voilier.

Lire aussi : Après sa tournée d’été à la voile, le duo de Brestois Endro enregistre son premier album

Ouest-France (07/07/2025)

Nous nous déplaçons de port en port, en voilier, pour présenter nos concerts, dans des chapelles ou des festivals, sourient les deux musiciens. Sur leur Dufour 2800,un bateau de 8,30 m datant de 1980, la harpe et la guitare ont trouvé une bonne place dans la cabine. Le couple est parti de l’Aber Benoît, dans le Finistère, pour se lancer dans sa tournée maritime. Après un concert à Plérin, ils ont mis le cap à l’ouest vers Trébeurden.C’est parfois un peu chaud, à cause de la météo, reconnaissent les marins musiciens. Lundi, ils ont dû s’arrêter à Saint-Quay-Portrieux, pour cause de fort vent :Mais nous serons bien à Trébeurden pour présenter notre récital mercredi soirassurent-ils.

À travers les sonorités et les timbres de leur deux instruments acoustiques et leur grande complicité, ils invitent le spectateur à un voyage musical traversant diverses ambiances sonores d’un univers sensible, chaleureux et pétillant.

Leur concert à la chapelle de Penvern s’est déroulé ce mercredi 9 juillet de 18 à 19h15, en tous points superbe et par la personnalité des musiciens, des morceaux, des instruments -harpe celtique et guitare- ainsi que le public particulièrement attentif et chaleureux qui a obtenu son bis.

Chers adhérents et amis de l’Association des Amis la Chapelle de Penvern,

Les événements vont se succéder dans votre chapelle autour du peintre Râmine.

En présence de l’artiste vous êtes conviés au vernissage de l’exposition Râmine, peintre internationalement reconnu, observateur des civilisations maritimes et spécialiste des mémoires portuaires ; il exposera ses œuvres sur les phares de Bretagne.

Râmine sera présent à la chapelle pour rencontrer son public et la presse 10h00-12h30 / 15h00-18h00.

Puis l’exposition se déroulera du 14 juillet au 14 août 2025 ; elle sera ouverte chaque jour de 15 h à 18 h 30.

En lien avec le thème de Râmine, causerie animée par Gérard Raoul qui a fait ses débuts en 1979 aux Phares & Balises en tant que gardien du phare des Triagoz en face de Trébeurden. Par la suite, il a gardienné les autres phares des Côtes d’Armor, notamment le phare des Sept-Îles, les Héaux de Bréhat et les Roches-Douvres,… Avec l’automatisation, il a poursuivi ses missions dans la maintenance des équipements lumineux de la signalisation maritime. Lors de son intervention, il vous fera découvrir la vie et le travail de gardien de phare, il partagera quelques anecdotes et donnera son opinion sur l’évolution des Phares & Balises.

À bientôt .

Didier Julienne

Président association Amis de la Chapelle de Penvern

Nous en sommes en train de finaliser le programme culturel de cet été 2025 à la chapelle de Penvern.

Les grandes lignes sont résummées dans le document ci-dessous. Au fur et à mesure de leur confirmation, nous publierons sur nos médias tous les détails d’organisation de ces concerts et évènements.

Bon été à tous !

L’artiste Râmine sera exposé à la chapelle cet été du 14 juillet au 14 août 2025. Il se présente lui-même ainsi :

Artiste peintre et sculpteur maritime, je réalise des œuvres inspirées du monde de la mer et des marins.

Formé à l’ethnologie maritime et après une formation à l’École Nationale des Art-Déco j’exerce à Brest depuis 1991. Par mes recherches et mes voyages je mets en valeur les activités du monde maritime à travers mon art. Je réalise des peintures sur carte marines anciennes, des sculptures en matériaux recyclés, et j’édite des livres. Actif en France et à l’international pour des projets personnels et des collaborations avec les institutions publiques et privées.

Butineur des mémoires portuaires et observateur des prouesses humaines, je suis un contemplateur des civilisations maritimes.

De mes voyages, de mes lectures, rencontres et découvertes, j’extrais la substance onirique nécessaire à ma création graphique.

En présence de l’artiste vous êtes conviés au vernissage de l’exposition Râmine, peintre internationalement reconnu, observateur des civilisations maritimes et spécialiste des mémoires portuaires ; il exposera ses œuvres sur les phares de Bretagne.

Râmine sera présent à la chapelle pour rencontrer son public et la presse 10h00-12h30 / 15h00-18h00.

Puis l’exposition se déroulera du 14 juillet au 14 août 2025 ; elle sera ouverte chaque jour de 15 h à 18 h 30.

En lien avec le thème de Râmine, causerie animée par Gérard Raoul qui a fait ses débuts en 1979 aux Phares & Balises en tant que gardien du phare des Triagoz en face de Trébeurden. Par la suite, il a gardienné les autres phares des Côtes d’Armor, notamment le phare des Sept-Îles, les Héaux de Bréhat et les Roches-Douvres,… Avec l’automatisation, il a poursuivi ses missions dans la maintenance des équipements lumineux de la signalisation maritime. Lors de son intervention, il vous fera découvrir la vie et le travail de gardien de phare, il partagera quelques anecdotes et donnera son opinion sur l’évolution des Phares & Balises.

Avant de venir sur place à partir du 14 juillet, vous pouvez en savoir plus sur Râmine et ses créations en cliquant sur le lien suivant :

Bienvenue sur la page galerie de Ramine artiste peintre et sculpteur maritime

et sa page Facebook

Cet été une série de visites historiques est organisée par Martine, guide bénévole de l’association.

Il s’agit d’une visite d’une heure environ en semaine les mercredis matin pour mieux connaître les origines de Penvern et de la chapelle Notre Dame de Bonne Espérance (ou de Citeaux) dépendant de l’abbaye de Bégard-Penlan et de sa grange cistercienne salicole et piscicole crée au XIIIe siècle, domaine comportant manoir, chapelle, moulin, étangs, routoirs… Sa production était acheminée vers Penlan pour alimenter les moines cisterciens de Bégard.

Le domaine sera cédé à des seigneurs au XVe siècle.

La famille Menguy fera reconstruire la chapelle aux XVIIe siècle avec un magnifique retable baroque et, au centre, une « Nativité » peinte en 1661 comportant une rare particularité, une mandorle avec une miniature sur le cœur de la jeune fille originaire d’une légende sur la création de la chapelle.

Ces visites auront lieu :

Rendez-vous derrière la chapelle de Penvern (Trébeurden) à 10h30.

Bien entendu les visites classiques sur place sont maintenues tous les samedis après-midi de 14 à 18h, et à la demande sur contact@amis-chapelle-penvern.fr

L’accordéoniste Bogdan Nesterenko a enchanté le public de Penvern l’an passé. Il revient ce 23 juillet avec un nouveau programme et, toujours, son immense talent.

Participation libre.

En collaboration avec le violoniste iranien Puria Kaini, le baryton basse et accordéoniste français Jean-Baptiste Mouret propose un concert aux sonorités originales et envoûtantes. Mêlant différents univers et styles musicaux dans un programme varié, le duo offre une expérience inspirée du Knaben Wunderhorn de Gustav Mahler, dans laquelle les auditeurs sont entraînés dans un voyage aux côtés de jeunes gens courant joyeusement à travers une forêt verdoyante ou chantant un adieu à leur bien-aimé.

Seront également à entendre des récits sombres de guerriers écossais ou de morts-vivants allongés sous des pommiers, à travers une harmonisation fascinante des Folksongs de Benjamin Britten, ainsi qu’une sonate pour violon du compositeur baroque François Francœur.

Entrée libre.

https://www.facebook.com/giovannibattista.moretti.18/videos/1189047812416015

https://www.youtube.com/@jean-baptistemouretbaryton463

https://www.jeanbaptistemouret.com/acceuil

La chapelle de Penvern reçoit cet été le peintre Râmine, peintre internationalement reconnu, observateur des civilisations maritimes et spécialiste des mémoires portuaires. Il exposera à la chapelle ses peintures des phares de Bretagne. C’est pourquoi une conférence y incarnera la vie dans ces phares, le 5 août à 18h, le conférencier sera Gérard Raoul.

Il a fait ses débuts en 1979 aux Phares & Balises en tant que gardien du phare des Triagoz en face de Trébeurden. Par la suite, il a gardienné les autres phares des Côtes d’Armor, notamment le phare des Sept-Îles, les Héaux de Bréhat et les Roches-Douvres,… Avec l’automatisation, il a poursuivi ses missions dans la maintenance des équipements lumineux de la signalisation maritime.

Lors de son intervention, il vous fera découvrir la vie et le travail de gardien de phare, il partagera quelques anecdotes et donnera son opinion sur l’évolution des Phares & Balises.

L’exposition de Râmine à la chapelle de Penvern se déroulera du 14 juillet au 14 août 2025 ; elle sera ouverte chaque jour de 15 h à 18 h 30.

Toutes les informations sur l’exposition ici.

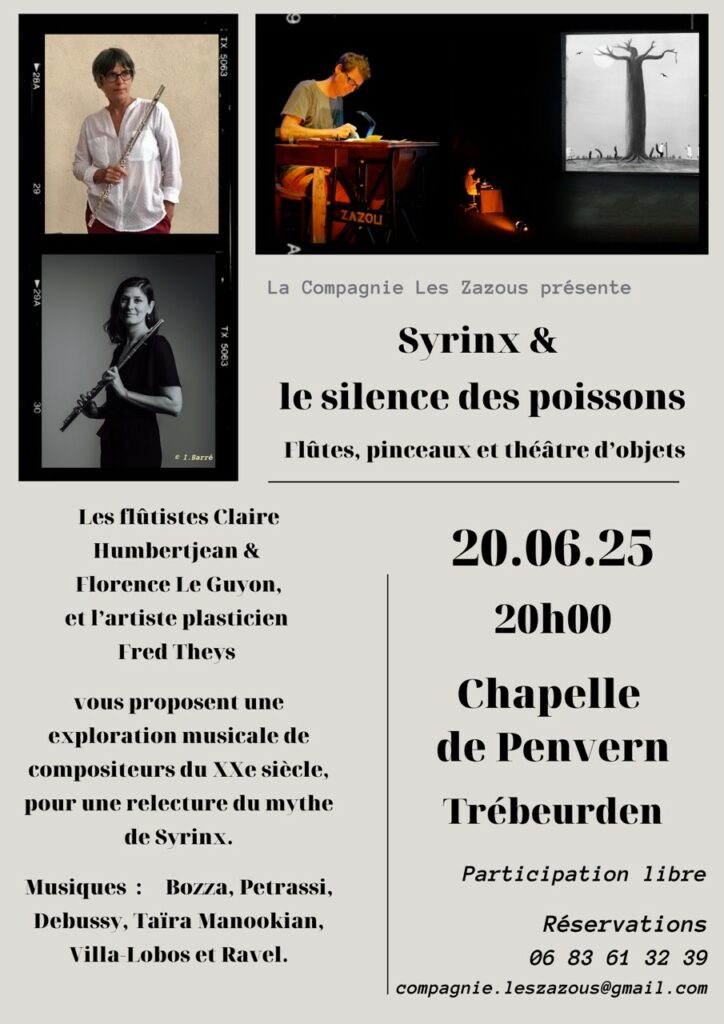

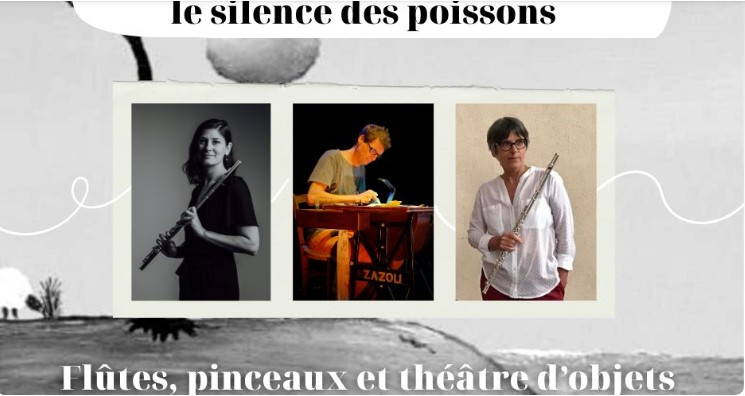

La compagnie Les Zazous a proposé une expérience immersive le vendredi 20 juin à 20h.

Elle n’aime pas les cases, elle aime les collaborations insolites entre l’image et le son, le lieu et le son, et parfois le public fait partie intégrante du processus créatif.