…retrouvée dans les cartons.

Voir aussi les autres visuels sur :

Le Pardon de la chapelle de Penvern s’est déroulé ce dimanche 1er juin 2025.

La messe a été célébrée à 11h00 par le père Dominique Tréboulet, secondé par le père Roger Baudoin et le diacre Hervé Descond. Michel Le Coz, sacristain, a coordonné l’organisation de cette messe.

La pluie s’est arrêtée juste à temps pour accueillir les invités. Le carillon a rassemblé les derniers retardataires. La chapelle était pleine avec au moins trois générations de fidèles. Le chant des oiseaux passait par les portes restées ouvertes et se mêlait aux récitations religieuses.

A l’issue de la messe un pot de l’amitié offert par la paroisse a réuni tous les participants pour un agréable moment de convivialité.

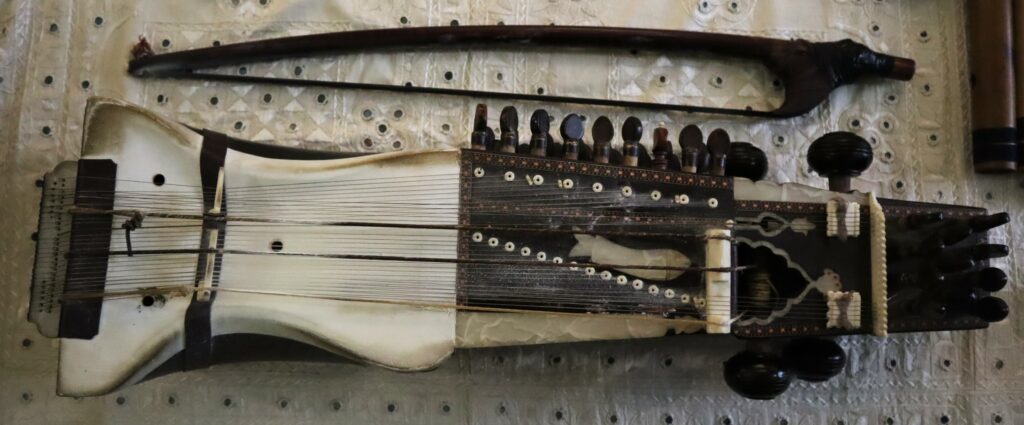

Le groupe indien de Jodhpur est revenu donner un concert à la chapelle de Penvern ce samedi.

Ils s’étaient déjà produits deux fois à Penvern et, comme précédemment, ils l’ont fait sous le patronage de l’association Am’India, une organisation caritative qui s’engage au Rajasthan.

Les trois musiciens sont de la même famille : Shahid (tabla [percussion]) est le père d’Ayan (saranghi [instrument à cordes]) et l’oncle de Shaizan (bansuri [flûtes indiennes]). Ils viennent de Jodhpur au nord de l’Inde, une ville où il fait couramment 40 ou 45°C, alors ce soir sous les frimats de Penvern ils sont plutôt frigorifiés et attendent le début du concert sous des plaids.

Leur musique est inspirée de celle jouée dans les temples hindouistes et les demeures des riches maharajas. Basée sur une rytmique à 16 temps elle permet à Ayan et Shaizan d’improviser des mélodies répétitives qui se répondent l’une l’autre, parfois agrémentées de la voix d’Ayan qui vient se surajouter dans ce dialogue lancinant. Chaque morceau dure de 20 à 30 minutes.

Le saranghi est l’instrument le plus « exotique » pour notre culture occidentale. Il émet grodo-modo le son d’un alto lorsque les trois cordes principales sont jouées avec un archet. Mais il est construit également avec trente-cinq cordes accessoires qui sont frappées avec les doigts comme intermède entre les longues mélopées tirées des trois cordes majeures.

Un téléphone mobile est posé devant eux qui émet un son métallique mono-note durant tout le concert, servant de fond sonore sur lequel sont posées les couches instrumentales et vocales créées par les musiciens.

Le premier morceau chanté raconte la longue attente d’une femme dans un village qui s’impatiente de ne pas voir revenir son mari parti travailler à la ville. Il revient heureusement dans son foyer et la rythmique s’accélère en même temps que s’apaise le coeur de l’épouse inquiète, puis rassurée. Une histoire éternelle.

La musique est méditative et empreinte de spiritualité comme ils nous l’expliquent (en anglais), c’est « la nourriture de l’âme ». Conscients de jouer dans une église catholique, ils dédient leur dernier morceau « à Jésus » qui comme l’hindouisme délivre un message d’amour universel.

Avant de nous quitter ils remercient le public du chaleureux accueil reçu en Bretagne et Elisabteh Quintin qui, à la tête de l’association caritative Am’India, les aide à se produire en France depuis plusieurs années et à… trouver des aliments pimentés lors de leurs tournées pour se souvenir de leur pays lointain.

Ils nous font redécouvrir le côté universel de la musique qui peut réunir les continents et les religions.

Une très belle soirée.

Namasté !

Aide humanitaire en Inde | Am’India (amindia.org)

C’est la fin des travaux de rennovation du muret del’enclos de la chapelle. Les entreprises ont quitté le chantier et le résultat est superbe.

Chers amis de la chapelle de Penvern,

La première partie des travaux de rénovation de l’enclos de la chapelle avancent rapidement à Trébeurden sous un soleil toujours azur.

Vous pouvez visualiser cette évolution en cliquant sur ce lien du site internet de la chapelle et vous verrez apparaître la page consacrée au journal de travaux.

Mais ce n’est que la première partie des travaux, la seconde commencera lorsque nous en aurons réuni le budget. C’est pourquoi nous vous demandons de renouveler votre adhésion et vos dons en cliquant ici : Aider l’association des Amis de la chapelle.

Bien Amicalement,

Didier Julienne

Président association Amis de la chapelle de Penvern

Chère amie et cher ami de la chapelle de Penvern,

Les travaux de rénovation de l’enclos ont débuté

aujourd’hui.

Dans un premier temps, la pelle mécanique écarte les pierres

du muret actuel et aplanit le sol.

Les photos ci-dessous illustrent cette première journée, sous

un ciel azur de printemps, comme nous les connaissons si

souvent à Trébeurden.

Didier Julienne

Président

L’entreprise Roncoroni représentée par Eflam est venue sur le chantier qui devrait démarrer en avril prochain. C’est Patrick Lissilour qui sera chargé du terrassement.

L’enclos de pierres est en effet en très mauvais état.

Deux articles sont parus sur le sujet dans la presse locale.

Nous vous tiendrons informés du déroulement des travaux.

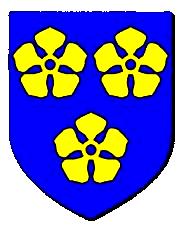

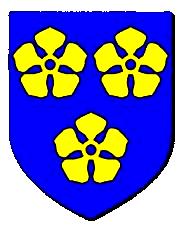

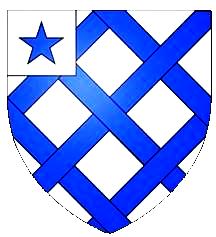

Différents blasons figurent à l’extérieur de la chapelle ainsi que sur la peinture du retable.

D’azur à 3 quintefeuilles d’or.

D’argent fretté d’azur, au franc canton d’argent chargé d’une étoile d’azur.

Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à 5 tourteaux de sable posés en sautoir ; aux 2 et 3 d’azur au château d’argent.

Situé au dessus de l’occulus pignon clocher ouest en partie

martelé mais on peut encore voir la tour sur le quart de

gauche en bas.